Miedo, separación y trauma: la crisis de salud mental detrás de la política migratoria de EE. UU.

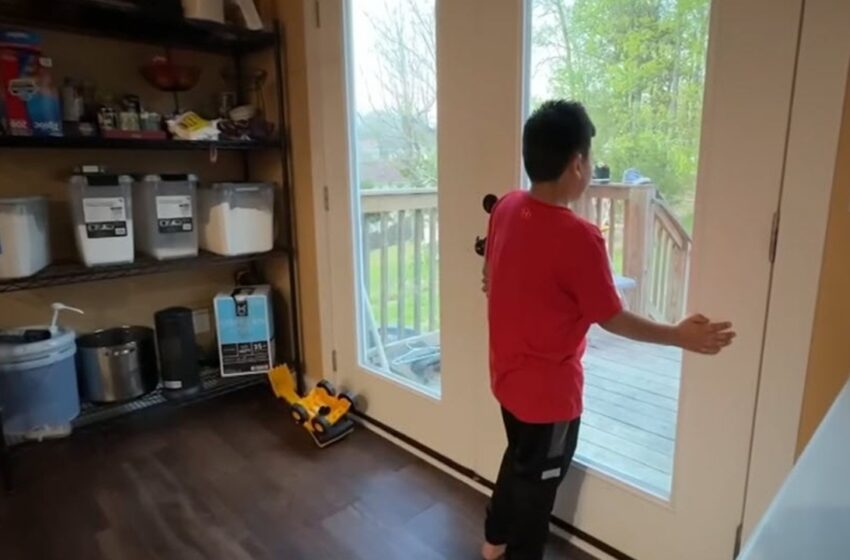

Un niño de 10 años al que agentes de ICE fueron a buscar a su casa dice tener mucho miedo de que lo vayan a separar de su madre (Screenshot Univision.com)

Por: Pierluigi Mancini, PhD y Luz Garcini, PhD

Una reciente orden ejecutiva ha intensificado los esfuerzos de control migratorio en los Estados Unidos, reavivando el miedo y causando un profundo sufrimiento psicológico en comunidades inmigrantes. Aunque estas políticas se presentan como medidas de seguridad nacional, las consecuencias emocionales y de salud mental cuentan otra historia: una marcada por el miedo, el trauma y la marginación.

El verdadero costo de estas políticas no es teórico. Es visible en la ansiedad de los padres al dejar a sus hijos en la escuela, sin saber si podrán recogerlos más tarde. Se manifiesta en los cambios de comportamiento de niños que de repente se aíslan, se tornan agresivos o dejan de dormir bien. Se refleja en la desesperación de familias enteras obligadas a vivir en las sombras, con miedo a buscar atención médica o a denunciar un crimen. Estas no son opiniones políticas; son realidades que hemos presenciado en nuestro trabajo.

Los niños son algunas de las víctimas más vulnerables de estas prácticas. Cuando sus padres son detenidos o deportados, las secuelas emocionales son inmediatas y duraderas. Según la Sociedad para la Investigación en el Desarrollo Infantil, estas separaciones aumentan considerablemente el riesgo de ansiedad, depresión, problemas de conducta y síntomas similares al trastorno de estrés postraumático. Estos niños, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, cargan con las secuelas psicológicas de estas interrupciones traumáticas durante años.

Estudios recientes publicados en la Revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y del Adolescente revelan que los hijos de inmigrantes enfrentan altos niveles de angustia emocional y regresión del desarrollo cuando sus padres son detenidos o deportados. Estos efectos no desaparecen con la reunificación; el trauma persiste y afecta el crecimiento, el aprendizaje y las relaciones de los niños.

Las consecuencias psicológicas se extienden mucho más allá de las familias inmigrantes. Trabajadores sociales, agentes de la ley, patrulleros fronterizos y profesionales de la salud que interactúan con estas comunidades también sufren. Según una revisión publicada en Occupational Medicine en 2022, muchos trabajadores de seguridad fronteriza experimentan agotamiento emocional, lesiones morales y altos niveles de estrés debido a la complejidad ética de su labor.

La expansión de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a las agencias locales y estatales actuar como agentes migratorios, ha incrementado el miedo en las comunidades. Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., esta política ha llevado a que vecindarios enteros eviten los servicios públicos, desde hospitales y escuelas hasta la policía, por temor a ser detenidos o deportados.

Esto no es nuevo. Durante la implementación de políticas de separación familiar en una administración anterior, el trauma fue generalizado. Médicos por los Derechos Humanos documentó consecuencias psicológicas severas tanto en padres como en hijos: ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, pesadillas y regresión del desarrollo. Incluso después de la reunificación, las cicatrices permanecen.

Las decisiones políticas actuales que eliminan protecciones y restringen el acceso al asilo no son simples ajustes administrativos: tienen consecuencias reales y dolorosas. Para muchos solicitantes de asilo, el trauma comienza mucho antes de llegar a EE.UU. Huyen de la violencia, la persecución o la pobreza, y llegan ya agotados física y emocionalmente. Al enfrentar detención, rechazo o deportación, el daño emocional se intensifica. Los centros de detención, a menudo sobrepoblados y mal equipados, no pueden brindar la atención de salud mental básica. Aquellos a quienes se les niega alivio humanitario temporal enfrentan futuros inciertos o deben regresar a condiciones peligrosas.

Este enfoque no solo compromete la salud mental: desafía los principios morales de nuestra sociedad. Un país que se enorgullece de la inclusión, la esperanza y las oportunidades debe reflejar esos valores en sus políticas migratorias. Criminalizar la desesperación y usar el miedo como herramienta de control no es una estrategia ni sostenible ni ética.

Es hora de cambiar el enfoque. Una reforma humana y comprensiva debe atender tanto las causas de raíz de la migración como la resiliencia emocional de los afectados. Las alianzas internacionales pueden ayudar a mejorar las condiciones en los países de origen. A nivel nacional, se necesitan vías hacia la legalización temporal y programas que apoyen la integración mediante capacitación laboral, educación y servicios de salud mental culturalmente apropiados.

Las políticas que reconocen la humanidad de los migrantes y el impacto emocional de la aplicación de la ley no solo ayudan a los inmigrantes: fortalecen a toda la sociedad. Cuando las comunidades se sienten seguras y apoyadas, aumenta la confianza pública. Cuando los niños crecen sin miedo a perder a sus padres, prosperan. Cuando quienes aplican la ley no cargan con conflictos morales, pueden servir con dignidad.

Si realmente queremos ser un país de esperanza y oportunidades, debemos priorizar la salud mental y el bienestar emocional en cada conversación sobre inmigración y debemos construir la infraestructura necesaria para cuidar a quienes están sufriendo. El daño a largo plazo de las políticas punitivas solo puede remediarse con compasión, reflexión y un renovado compromiso con la justicia.

Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger no solo su territorio, sino también proteger a su gente.

Pierluigi Mancini PhD is the president and CEO of the Multicultural Development Institute. He is a national and international leader in mental health, addiction, and health equity. A sought-after speaker and consultant, he specializes in cultural and linguistic responsiveness, immigrant behavioral health, and eliminating health disparities. pierluigi@eldoctormancini.com

Luz Garcini PhD is the Director of Community and Public Health at the Kinder Institute of Urban Research, a faculty scholar at the Baker Institute, and an Assistant Professor in Psychological Sciences at Rice University. As clinical health psychologist and epidemiologist, she specializes in advancing community health for all people. lmg7@rice.edu